お知らせ

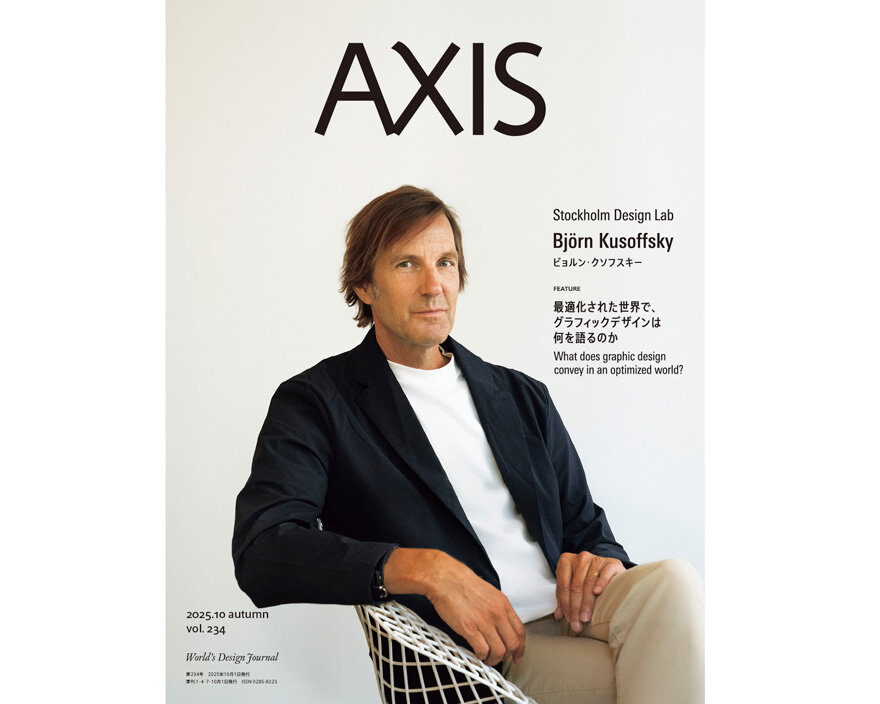

デザイン誌「AXIS」最新号 vol.234 10/1発売 !

プレスリリース

25.10.01

デザイン誌「AXIS」を発行する株式会社アクシス(東京都港区 代表取締役社長:朝香信雄)は、2025年10月1日(水)にvol.234 を発売いたします。

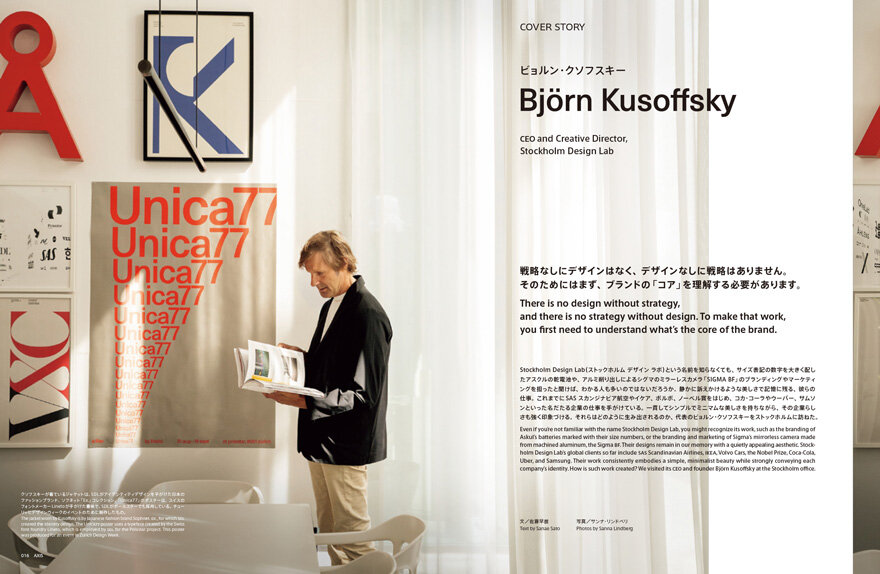

COVER STORY

ビョルン・クソフスキー (CEO and Creative Director, Stockholm Design Lab)

戦略なしにデザインはなく、デザインなしに戦略はありません。

そのためにはまず、ブランドの「コア」を理解する必要があります。

Stockholm Design Lab(ストックホルム デザイン ラボ)という名前を知らなくても、サイズ表記の数字を大きく配したアスクルの乾電池や、アルミ削り出しによるシグマのミラーレスカメラ「SIGMA BF」のブランディングやマーケティングを担ったと聞けば、わかる人も多いのではないだろうか。静かに訴えかけるような美しさで記憶に残る、彼らの仕事。これまでにSAS スカンジナビア航空やイケア、ボルボ、ノーベル賞をはじめ、コカ・コーラやウーバー、サムソンといった名だたる企業の仕事を手がけている。一貫してシンプルでミニマムな美しさを持ちながら、その企業らしさも強く印象づける。それらはどのように生み出されるのか、代表のビョルン・クソフスキーをストックホルムに訪ねた。

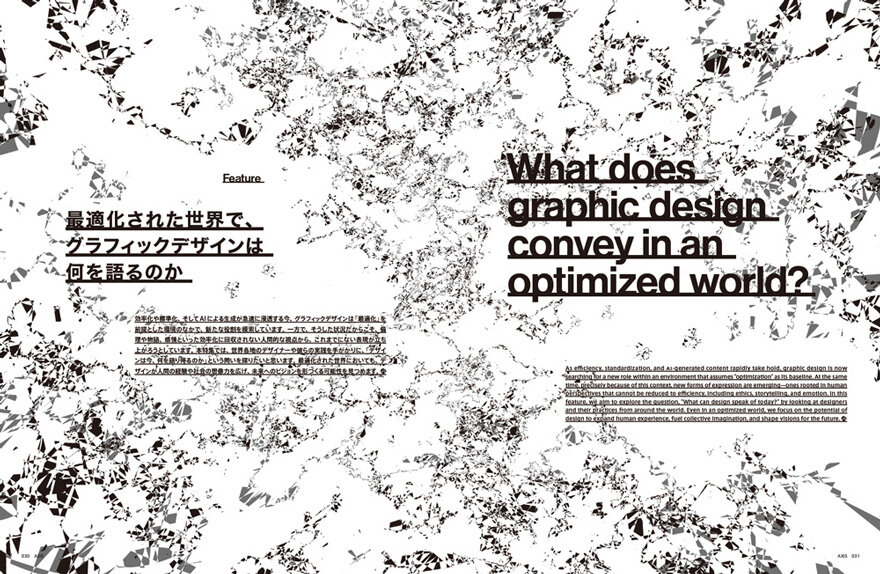

特集

最適化された世界で、グラフィックデザインは何を語るのか

効率化や標準化、そしてAIによる生成が急速に浸透する今、グラフィックデザインは「最適化」を前提とした環境のなかで、新たな役割を模索しています。一方で、そうした状況だからこそ、倫理や物語、感情といった効率化に回収されない人間的な視点から、これまでにない表現が立ち上がろうとしています。本特集では、世界各地のデザイナーや彼らの実践を手がかりに、「デザインは今、何を語り得るのか」という問いを探りたいと思います。最適化された世界においても、デザインが人間の経験や社会の想像力を広げ、未来へのビジョンを形づくる可能性を見つめます。

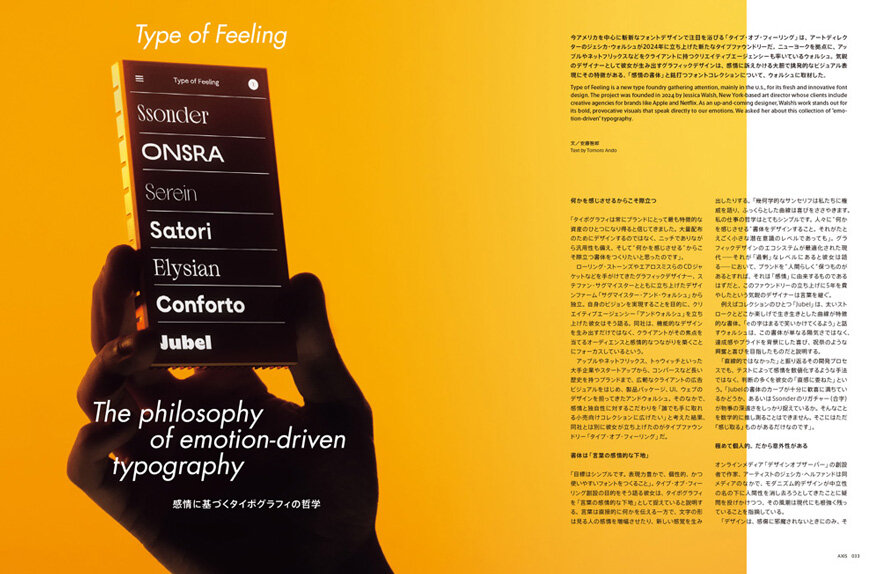

Type of Feeling

感情に基づくタイポグラフィの哲学

今アメリカを中心に斬新なフォントデザインで注目を浴びる「タイプ・オブ・フィーリング」は、アートディレクターのジェシカ・ウォルシュが2024年に立ち上げた新たなタイプファウンドリーだ。ニューヨークを拠点に、アップルやネットフリックスなどをクライアントに持つクリエイティブエージェンシーも率いているウォルシュ。気鋭のデザイナーとして彼女が生み出すグラフィックデザインは、感情に訴えかける大胆で挑発的なビジュアル表現にその特徴がある。「感情の書体」と銘打つフォントコレクションについて、ウォルシュに取材した。

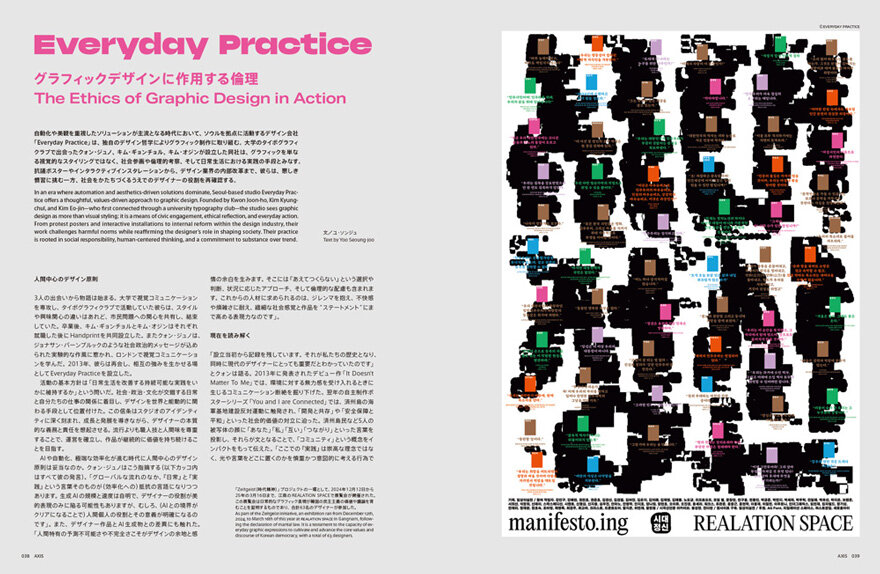

Everyday practice

グラフィックデザインに作用する倫理

自動化や美観を重視したソリューションが主流となる時代において、ソウルを拠点に活動するデザイン会社「Everyday Practice」は、独自のデザイン哲学によりグラフィック制作に取り組む。大学のタイポグラフィクラブで出会ったクォン・ジュノ、キム・ギョンチョル、キム・オジンが設立した同社は、グラフィックを単なる視覚的なスタイリングではなく、社会参画や倫理的考察、そして日常生活における実践の手段とみなす。抗議ポスターやインタラクティブインスタレーションから、デザイン業界の内部改革まで、彼らは、悪しき慣習に挑む一方、社会をかたちづくるうえでのデザイナーの役割を再確認する。

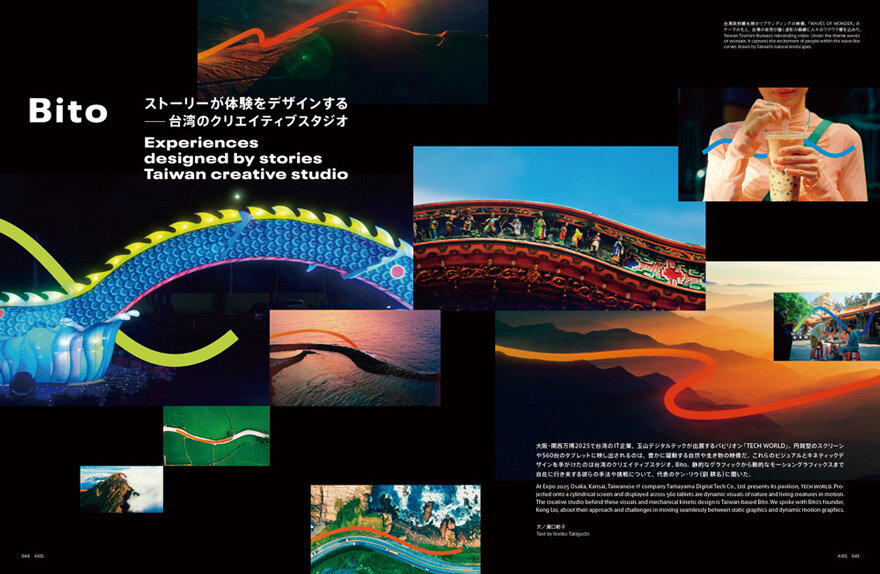

Bito ストーリーが体験をデザインする ――台湾のクリエイティブスタジオ

大阪・関西万博2025で台湾のIT企業、玉山デジタルテックが出展するパビリオン「TECH WORLD」。円筒型のスクリーンや560台のタブレットに映し出されるのは、豊かに躍動する自然や生き物の映像だ。これらのビジュアルとキネティックデザインを手がけたのは台湾のクリエイティブスタジオ、Bito。静的なグラフィックから動的なモーショングラフィックスまで自在に行き来する彼らの手法や挑戦について、代表のケン・リウ(劉 耕名)に聞いた。

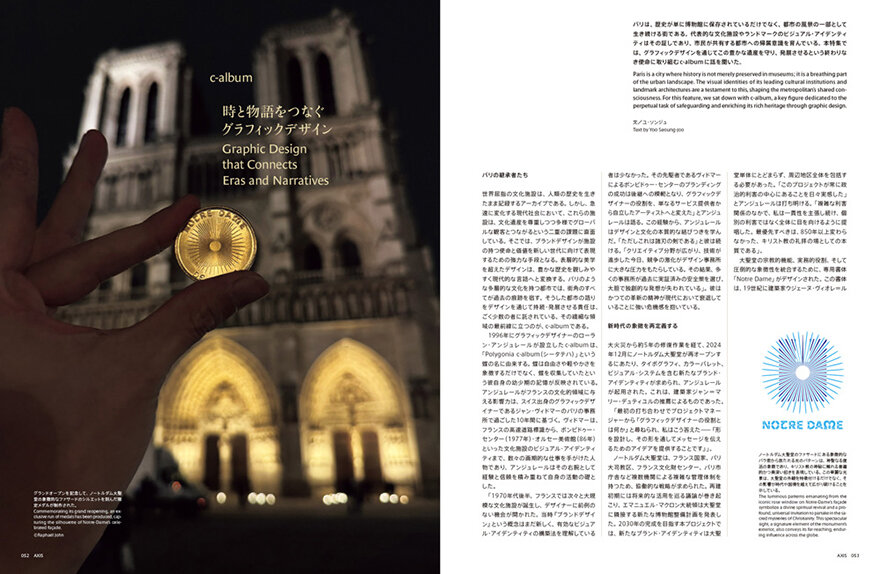

c-album

時と物語をつなぐグラフィックデザイン

パリは、歴史が単に博物館に保存されているだけでなく、都市の風景の一部として生き続ける街である。代表的な文化施設やランドマークのビジュアル・アイデンティティはその証しであり、市民が共有する都市への帰属意識を育んでいる。本特集では、グラフィックデザインを通じてこの豊かな遺産を守り、発展させるという終わりなき使命に取り組むc-albumに話を聞いた。

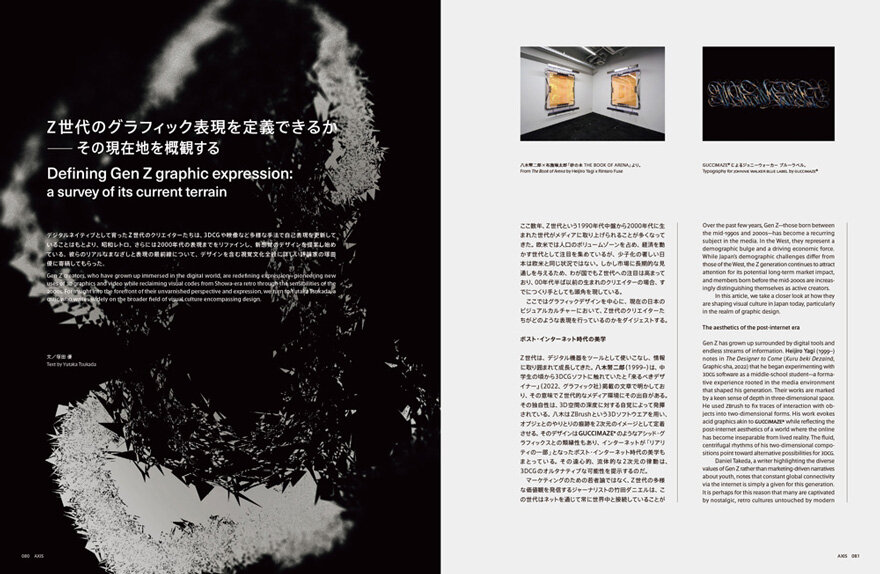

Z世代のグラフィック表現を定義できるか ――その現在地を概観する

デジタルネイティブとして育ったZ世代のクリエイターたちは、3DCGや映像など多様な手法で自己表現を更新していることはもとより、昭和レトロ、さらには2000年代の表現までをリファインし、新感覚のデザインを提案し始めている。彼らのリアルなまなざしと表現の最前線について、デザインを含む視覚文化全般に詳しい評論家の塚田優に寄稿してもらった。

《特集総括鼎談》

最適化の先にあるデザイン――変容するグラフィックの思想と実装

加藤賢策 × 室賀清徳 × 米山菜津子

最適化や効率化の流れは、グラフィックデザイン界にどのような影響を与えているのか。本特集で紹介した事例をもとに、グラフィックデザイナーの加藤賢策と米山菜津子、グラフィック社の編集者である室賀清徳の視点を通して、現状を検証しながら、今後の展望について考察する。

Contents

COVER STORY ビョルン・クソフスキー (CEO and Creative Director, Stockholm Design Lab)

特集 最適化された世界で、グラフィックデザインは何を語るのか

■Type of Feeling 感情に基づくタイポグラフィの哲学

■Everyday Practice グラフィックデザインに作用する倫理

■Bito ストーリーが体験をデザインする――台湾のクリエイティブスタジオ

■c-album 時と物語をつなぐグラフィックデザイン

■ドイツと世界のブックデザインの今

■吉勝制作所 「テマ」と「ヒマ」が紡ぐ、グラフィックデザインの構造美

■有馬デザイン研究室 標準化に抗い、オタク的知見でデザインを探る

■Z世代のグラフィック表現を定義できるか――その現在地を概観する

■最適化の先にあるデザイン――変容するグラフィックの思想と実装

加藤賢策 × 室賀清徳 × 米山菜津子

スコープ

■デザイン教育の本質を問い直す――アートセンターのノイトラ哲学実践

■日本の伝統工芸のなかにある、"tech" の本質を探る

■パフォーマンスから気候変動を考える 「フィギュアズ・イン・エクスティンクション」&「KYOTO」

■動かぬプロダクト、語りかける視線――マネキンという名の越境する造形

連載

Ambience

古代北海道のクマ意匠遺物 吉田多麻希

LEADERS

九段理江(小説家)

Global Creators Labs

カルロ・ラッティ・アソシエティ 中島恭子

Sci-Tech File

葉っぱの成り立ちが教えてくれる水陸両生植物の謎と京野菜の歴史 藤崎圭一郎

ひとつのピースから

リビングストラクチャー(1950s-70s) 野見山桜

アフリカの実践者たち

コヨ・クオ(アート・キュレーター) ナカタマキ

EYES ON K-DESIGN

WGNB(建築・空間デザインスタジオ) ユ・ソンジュ

深津貴之の「行ったり来たり」記

コミュニケーションロボット

太古のクリエイティビティ

錬金術のデザイン 港 千尋

詩的工学演習

ものの形をした詩 武井祥平(nomena)

視点モノローグ

不感 小野直紀

クリエイターズナビ

鈴木 舞、ネイツ・プラー、カルデイラ エリナ、武田清明

はじまりのはじまり

期待をよそに 三澤 遥

デザイン誌「AXIS」は全国有名書店ほか、各オンラインショップからご購入いただけます。